Papstwahl 2025

PD Dr. Arne Karsten / Geschichte

Foto: Sebastian Jarych

„Papstwahlen sind immer spannend“

Der Historiker und Romkenner Arne Karsten über die Beisetzung Papst Franziskus` und das anstehende Konklave

„Ich rufe Christus, den Herrn, der mich richten wird, zum Zeugen an, dass ich den wähle, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden muss.“ Mit diesen Worten stimmen alle Kardinäle in jedem Wahlgang für ihren potentiellen Papstnachfolger. Nach dem Tod Papst Franziskus` beginnt am 7. Mai das neue Konklave unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Sixtinischen Kapelle.

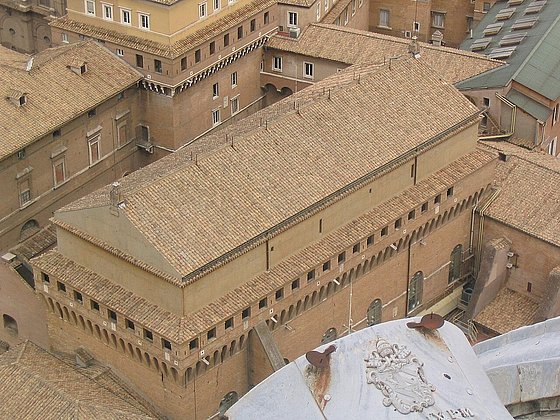

Ansicht der Sixtinischen Kapelle vom Petersdom aus

Foto: CC BY-SA 3.0

Letzte Ruhestätte nicht im Petersdom

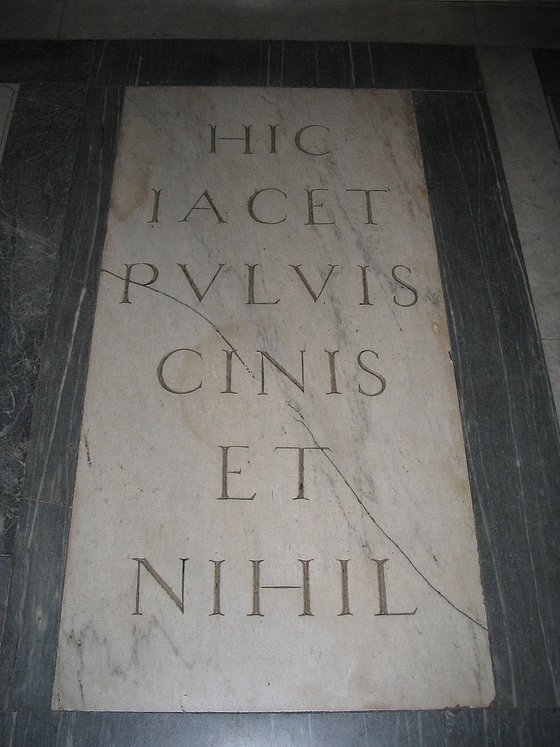

Die Welt blickt wieder nach Rom. Mit Franziskus` Bestattung wurde erstmals wieder nach über 100 Jahren der päpstliche Begräbnisort geändert. Seine Beisetzung fand in der Kirche Santa Maria Maggiore statt, rund fünf Kilometer vom Petersdom entfernt. In seinem Testament hatte er verfügt: ´Ich bitte darum, dass mein Grab in der Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinerkapelle (Cappella della Salus Populi Romani) und der Sforza-Kapelle der genannten päpstlichen Basilika vorbereitet wird, wie in der beigefügten Anlage angegeben. Die Grabstätte muss in der Erde sein, einfach, ohne besondere Dekoration und mit der einzigen Inschrift: Franciscus.` Damit entfernte sich der Franziskaner vom Pomp früherer Bestattungen, die in der Vergangenheit aber durchaus ihren Sinn hatten. „Die Rolle des Mächtigen wurde in der Vormoderne immer spektakulär inszeniert“, sagt der Historiker Arne Karsten von der Bergischen Universität, und das sei auch wichtig in einer Zeit gewesen, die weder über Fernseh- oder Rundfunkberichte rund um die Uhr den Menschen mitteilen konnte, wer gerade im Vatikan das Sagen hatte. Karsten hat selber mehrere Jahre in Rom gelebt und geforscht, ein Forschungsprojekt aufgebaut und geleitet sowie mehrere Bücher zu römischen Themen geschrieben. „Die Inszenierung von Status und politischer Bedeutung war zwingend notwendig. Das geht soweit, dass Bescheidenheitswünsche in der frühen Neuzeit mit den Vorgaben an Staatsinszenierungen kollidierten“, ergänzt der Wissenschaftler: „In Kardinalstestamenten des 17. und 18. Jahrhunderts, mit denen ich mich wissenschaftlich intensiv beschäftigt habe, findet man immer mal wieder eine Bestimmung, die besagt: ´Ich möchte mit dem Pomp beigesetzt werden, wie er für einen Kardinal der römischen Kirche vorgeschrieben ist.`“ Es gibt allerdings auch in der Vormoderne schon Kardinäle, die einfache Grabplatten wünschten. Dazu Karsten: „Ein Bruder Papst Urbans VIII. verlangte – und bekam sie auch - eine Grabplatte, auf der steht: ´Hier liegt Staub, Asche und Nichts`, ohne Namen.“ Pompös seien die Bestattungen alle gewesen, das gehöre zur Rolle, denn der gesellschaftliche Status sei nicht ins Belieben des Rolleninhabers gestellt worden. Die Beisetzungsrituale für den Papst mussten bestimmte historische Normen erfüllen, wobei die Gräber natürlich auch immer im Trend der Zeit gestaltet wurden.

Traditionen machen Veränderungen schwer

Um den Tod des Pontifex in der Vergangenheit festzustellen, klopfte man mit einem Hämmerchen auf dessen Stirn, rief ihn mehrmals bei seinem Taufnamen und hielt eine Feder über sein Gesicht, um zu prüfen, ob er eventuell noch atmet. Dieses Procedere wurde nun endgültig abgeschafft. Man dürfe bei diesen Traditionen nicht vergessen, dass es sich bei der katholischen Kirche um eine Institution handele, die auf eine fast 2000 Jahre alte Geschichte zurückblicken könne, konstatiert der Wissenschaftler, und da sammelten sich viele Traditionen an. „Im Übrigen ist es für jedes menschliche Gemeinwesen notwendig, immer wieder den Ausgleich zu finden zwischen Traditionen, die Stabilität geben und Innovationen, die Anpassung ermöglichen. Beides alleine ist ruinös, nur Tradition ist stagnierend, aber ein Übermaß an Innovation führt leicht auch zur Orientierungslosigkeit.“

Stimmabgabe beim Konklave 1903, in dem Pius X. gewählt wurde

Foto: gemeinfrei

Das Konklave

Alle Augen und Ohren richten sich momentan nach Rom, wo ab dem 7. Mai in politisch weltweit brisanter Situation ein neuer Kirchenführer für die insgesamt 1,4 Milliarden Katholiken gewählt wird.

Schon immer fanden die Papstwahlen in Rom statt, seit 1878 ausschließlich in der Sixtinischen Kapelle. Alle Kardinäle blieben bis 1978 die gesamte Zeit der Wahl dort eingeschlossen, seit 1996 dürfen sie im neu errichteten anliegenden Gästehaus übernachten. Auch heute bleiben alle am Konklave beteiligten Kardinäle während der gesamten Wahlzeit ohne Außenkontakt. Internet, Telefon, Fernsehen, Radio, Post oder Zeitungen sind nicht erlaubt. In dem Kinofilm „Konklave“ konnte man jüngst sehr schön das Procedere einer Papstwahl sehen. „Das Konklave ist eine Einrichtung, die im Mittelalter erfunden wurde, um eben die Papstwahl von äußeren Einflüssen abzuschirmen“, erklärt Karsten. „Das Oberhaupt der katholischen Christenheit ist eine Institution von europäischer - und seit der Entdeckung der neuen Welt - weltweiter Bedeutung. Es gab daher auch immer all die Intrigen, Grabenkämpfe und politischen Verhandlungen, die jederzeit in allen Kontexten bis heute ablaufen, wenn es um politische Entscheidungen geht. Diese von dem Einfluss externer Machtfaktoren, wie etwa der europäischen Großmächte im 17. Jahrhundert, einigermaßen freizuhalten, war das Ziel dieser Konklave.“

Die Wahlgänge im Konklave finden nach einem genau festgelegten Zeremoniell statt. Kandidatenlisten gibt es dabei nicht. Jeder Kardinal schreibt den Namen des von ihm favorisierten Kandidaten mit möglichst verstellter, aber deutlich lesbarer Schrift auf einen Zettel, der dann doppelt gefaltet wird. Dann tritt jeder Kardinal in der Reihenfolge seiner Rangordnung an den Altar, hält den Wahlzettel für alle deutlich sichtbar in die Höhe, kniet kurz zum Gebet nieder und schwört die eingangs genannten Worte. Verschiedene Kandidaten konkurrieren um das höchste Amt der Kirche und versuchen, die Stimmen der Kardinalsbrüder zu bekommen. Nach jedem Wahlgang werden die Stimmzettel verbrannt. Über den Schornstein können die Gläubigen an der Farbe des Qualms erkennen, ob ein neuer Papst gewählt wurde. „Das ist schon ziemlich schräg“, lacht der Historiker, „aber es ist auch ein Beispiel für das Überleben alter Traditionen, die zu der Zeit, als sie entstanden sind, vollkommen funktional waren. In einer Zeit, die keine Mobiltelefone, keine Echtzeitkommunikation, kein Internet kannte, war das eine vergleichsweise effiziente Möglichkeit, den Menschen – jedenfalls in der Stadt Rom - mitzuteilen, was hinter den Mauern des Vatikans gerade passiert.“

Grabmal Urban VIII., Bruder von Antonio Barberini. Pompöses Grab des Barockkünstlers Gian Lorenzo Bernini. Foto: Privat

133 Kardinäle entscheiden über den neuen Papst

Eine zeitliche Begrenzung des Konklaves gibt es nicht. Die Wahl von Papst Gregor X. im 13. Jahrhundert dauerte z. B. mehr als zwei Jahre und neun Monate.

133 Kardinäle entscheiden 2025 über den neuen Papst. Die meisten davon kennen sich gar nicht, d.h. die Wahl wird diesmal richtig spannend! „Ein gängiger Spruch der Neuzeit sagt: Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus“, sagt Karsten, „die Topfavoriten sind in den seltensten Fällen erfolgreich.“ In einer politisch brisanten Lage seien die Ergebnisse unvorhersehbar, wobei es in Rom früher gängiger Brauch gewesen sei, auf den entsprechenden Gewinner Wetten abzuschließen. Den deutschen Kardinälen Marx, Woelki und Müller räumt Karsten allenfalls Außenseiterchancen ein und argumentiert: „Wir hatten ja von 2005 bis 2012 mit Benedikt XVI., früher Kardinal Ratzinger, gerade erst einen deutschen Papst.“ Franziskus hat in seiner Amtszeit insgesamt 108 nun wahlberechtigte Kardinäle ernannt, viele davon aus Schwellenländern. Daher bestehe erstmalig auch die Möglichkeit, das Amt mit einem Afrikaner oder Asiaten zu besetzen. „Das halte ich nicht für ausgeschlossen“, sagt Karsten, „die Bedeutung der außereuropäischen Kardinäle hat in den letzten Jahrzehnten eindeutig zugenommen, wie generell das Gewicht der afrikanischen und asiatischen Gläubigen gewachsen ist. Von daher ist das durchaus möglich.“

Grabstein von Antonio Barberini: Inschrift: „Hier liegt Staub, Asche und Nichts“

Foto: CC BY-SA 3.0

Erwartungen an den neuen Kirchenführer

Nach Kirchenrecht kann jeder Katholik, der männlich und unverheiratet ist, zum Papst gewählt werden. Aber was müsste denn ein Papst für Qualitäten mitbringen? Dazu der Historiker: „Er müsste heutzutage die Quadratur des Kreises beherrschen. Er müsste ein innovativer Konservativer sein, er müsste den Forderungen des Zeitgeistes entsprechen und gleichzeitig im Stande sein, die Jahrtausende alte Tradition lebendig zu halten, eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Eine ganz besondere Aufgabe ist sicherlich auch immer die des Ausgleichs und der Vermittlung.“

Papst Franziskus ruht nun in Santa Maria Maggiore, der mit Abstand populärsten Kirche bei den Römern. „Das ist eigentlich die Volkskirche. Hier finden die Feste der einfachen Bevölkerung statt. Hier liegen nicht nur acht Päpste, sondern auch Kardinäle sowie Angehörige des bürgerlichen Standes. Ein Beispiel ist der berühmte Barockkünstler Gian Lorenzo Bernini, der eine einfache, schlichte Grabplatte in Altarnähe hat.“ Der Ort seiner Bestattung ist somit ein Symbol von Franziskus` Verbundenheit mit dem Volk. An diese Verbundenheit könnte der neue Vertreter Petrus auf Erden anknüpfen.

Uwe Blass

PD Dr. Arne Karsten (*1969) studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in Göttingen, Rom und Berlin. Von 2001 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität Berlin und Leiter des Forschungsprojekts „REQUIEM“ – Die römischen Papst- und Kardinalsgrabmäler der frühen Neuzeit, www.requiem-projekt.de. Seit dem Wintersemester 2009 lehrt er als Junior-Professor, seit der Habilitation 2016 als Privatdozent für Geschichte der Neuzeit an der Bergischen Universität.