Dr. Carmen Pérez González/ Wissenschafts- und Technikgeschichte, Prof. Carlos Sanz Díaz/ Universidad Complutense de Madrid

Prof. Dr. Matei Chihaia / Romanistik, Mercedes Riba Hernández / Schriftstellerin

Screenshot: González

Spanische Textilarbeiterinnen im Bergischen Land

Carmen Pérez González und Matei Chihaia über das Projekt „Erinnerungsfaden“ zur Willkommenskultur für spanische Gastarbeiterinnen der Textilfabriken von Johann Wülfing & Sohn

Carmen Pérez González und Matei Chiaia vor dem Wülfingmuseum

Foto: UniService Third Mission

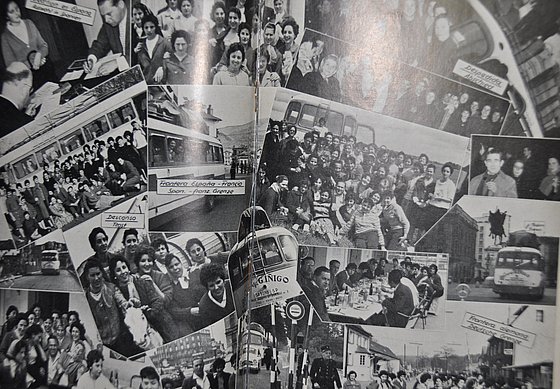

Die Geschichte spanischer Gastarbeiterinnen im Bergischen Land begann am 19.3.1960 mit 41 Frauen aus dem spanischen Béjar und zweien aus Salamanca, die mit einem Reisebus nach fast drei Tagen und 2000 Kilometern Strecke in Remscheid-Lennep ankamen, begleitet vom Personalchef des Unternehmens Johann Wülfing & Sohn, Horst Kubiak. Carmen Pérez González aus der Wissenschafts- und Technikgeschichte und Matei Chihaia aus der Romanistik, beide Wissenschaftler der Bergischen Universität, haben zusammen mit Kolleg:innen aus Spanien die Geschichte der spanischen Arbeiterinnen in verschiedenen Archiven recherchiert und bereiten eine Wanderausstellung vor, die den langen Weg dieser Frauen aus der Provinz Salamanca ins Bergische Land nachzeichnen will.

Fotocollage über die Reise der Gastarbeiterinnen Foto: Werkszeitung der Firma Wülfing

Spanische Immigrantinnen in Nordrhein-Westfalen

Die Fotohistorikerin Carmen Pérez González beschäftigt sich seit gut fünf Jahren mit historischen Fotografien und ihren Einsatzmöglichkeiten in der Reminiszenztherapie für Senior:innen mit Alzheimer. „Über dieses Thema bin ich zu einem weiteren Thema, nämlich ‚Alzheimer und Migration‘ gekommen“, sagt sie. „Dabei stellte ich fest, dass es diese Immigranten oft schwerer hatten als Einheimische, weil sie durch die Alzheimererkrankung als erstes ihre zuletzt erworbene Sprache wieder verlernen. Und es gibt wirklich nur sehr wenige kultursensible nicht-pharmakologische Therapieprogramme (ein weltweites Problem).“ Sie recherchierte zu spanischen Immigrantinnen und Immigranten in Nordrhein-Westfalen und stieß auf zwei interessante Arbeiten. „Ich fand Artikel von Carlos Sanz Díaz, Professor für Zeitgeschichte an der Universidad Complutense de Madrid, der zahlreiche Studien zu spanischen Arbeitskräften in Deutschland während des Franco-Regimes veröffentlicht hat, in denen er ihre Formen der Mobilität sowie ihre Rolle in der Migrations- und Außenpolitik des Regimes untersucht. Und ich fand ein tolles Buch der spanischen Schriftstellerin Mercedes Riba Hernández: La emigración bejarana en Alemania. 1960-1973. Aproximación sociológica (2023) (Auswanderung aus Béjar nach Deutschland. 1960-1973. Eine soziologische Betrachtung (2023).

Dieses Buch handelt von den spanischen Gastarbeiterinnen, die nach Nordrhein-Westfalen, konkret nach Remscheid und Lennep kamen, um in der Textilindustrie zu arbeiten. Das hat mich auch deshalb interessiert, weil ich selber aus der Gegend stamme, wo diese Frauen herkamen, nämlich Béjar.“ Pérez González und Chihaia kennen sich bereits seit vielen Jahren und tauschen sich auch immer über ihre Forschungen aus. Dabei stellten sie fest, dass auch der Romanist bereits zu diesem Thema gearbeitet hatte. „Ich war in Madrid auf einer Tagung eingeladen, wo es um das Reisen ging und hörte einen Vortrag von Carlos Sanz Díaz über eine Graphic Novel, in der es um Wuppertal und das Bergische Land ging“, berichtet er. „Dann habe ich diese Graphic Novel, ´Schnee in den Taschen` (2018) auch gelesen und war begeistert, denn ich lernte einen Aspekt des Bergischen Landes kennen, den ich überhaupt nicht wahrgenommen hatte: Das Thema der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Spanien. Ich habe dann auch KIM, den Autor von `Schnee in den Taschen` nach Wuppertal eingeladen und eine Ausstellung dazu gemacht. Und für die Vorbereitung dieser Ausstellung habe ich besonders die verschiedenen Stimmen von Gastarbeiterinnen herausgearbeitet, die in der Graphic Novel zur Sprache kommen. Und darunter waren eben auch diese Frauen aus Béjar, die KIM in den 1960er Jahren kennengelernt hatte und die in seinem Buch eine wichtige Rolle spielen.“ So kamen die Fotohistorikerin und der Romanist zusammen.

Textilmaschine im Museum Wülfing

Foto: UniService Third Mission

Erinnerungen bewusstmachen

„In Spanien wird das Thema der Gastarbeiterinnen viel erinnert, es gibt wichtige Arbeiten in kulturellen Zentren in Madrid und auch in Béjar“, erklärt Chihaia, „nur hier im Bergischen Land ist es nicht so bekannt.“ Dabei gibt es einen konkreten Grund, warum die Frauen gerade in diese Region kamen. „Das waren keine normalen Arbeiterinnen, sondern Fachkräfte aus der Textilindustrie“, sagt Pérez González, „Béjar war und ist immer noch ein Hauptzentrum der Textilindustrie in Spanien. Die haben alle einen Vertrag hier bekommen, aber sie haben hier nicht nur gearbeitet, sie haben auch Gastarbeiterinnen anderer Länder angelernt. Daher wurden sie gerne beschäftigt.“ Es gibt eben eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen der Region von Salamanca und dem Bergischen Land, obwohl die Landschaften so verschieden seien.

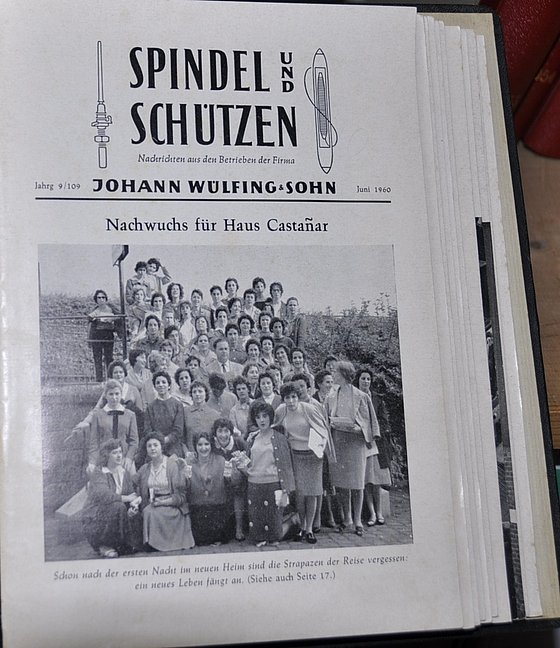

Werkzeitung Firma Wülfing

Foto: UniService Third Mission

Werkszeitung „Spindel und Schützen“

Diese Spanierinnen – mehr als 700 Personen, nach 15 Busreisen – brachten in der Zeit zwischen 1960 und 1973 aber nicht nur ihre Arbeitskraft mit, sondern auch ihre Sprache, ihre kulturellen Praktiken und ihre Formen der Geselligkeit. Sie wurden sozusagen zu lebendigen Trägerinnen spanischer Kultur in einem der industriellen Zentren Europas. Und das lässt sich wunderbar in der hauseigenen Werkszeitung der Firma Wülfing in Dahlerau nachvollziehen. Dazu Chihaia: „In der Zeitschrift ´Spindel und Schützen` ist das fotografisch sehr stark dokumentiert, weil eben eine Betonung auf den Freizeitaktivitäten der Spanierinnen liegt. Man sieht, wie sie fernsehen oder spanisches Radio hören. Auch Wunschkonzerte mit Musik, die ihnen aus der Heimat geschickt wurde, sind dabei. Man sieht sie stricken und schreiben. Es werden viele Briefe gewechselt, aber auch Tonbandaufnahmen, und die spanische Sprache ist sehr präsent in der Wülfingfabrik, auch, weil die Werkszeitschrift teilweise auf Spanisch veröffentlicht wurde. Die Region spielt eine wichtige Rolle.“ Die Werkszeitung erschien monatlich und berichtete u.a. über neue Mitarbeiterinnen, Eheschließungen, Kinder, langfristig Erkrankte sowie religiöse Momente und auch Ausflüge. „Sie haben alles dokumentiert für die Gastarbeiterinnen. Die Werkszeitschriften waren stark bebildert, es gab Dolmetscher, die immer zur Verfügung standen, wenn es Probleme im Werk gab und die kümmerten sich auch um das Wohlergehen der Frauen.“

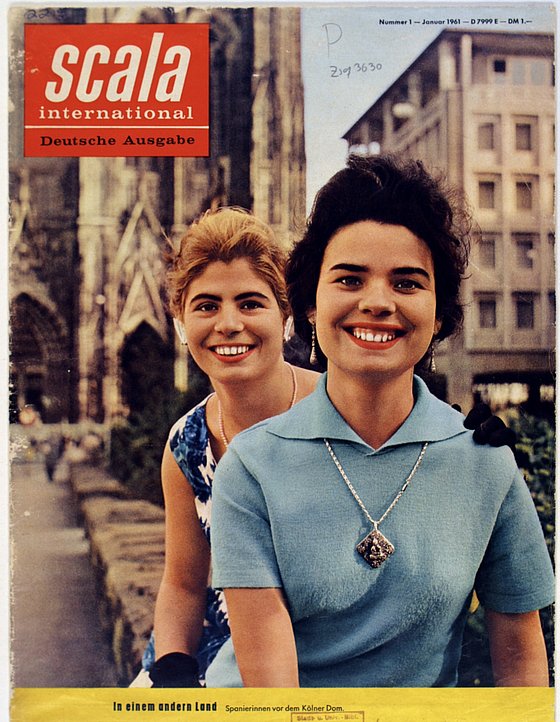

Magdalena Iglesias Esteban in der Zeitschrift Scala international 1961

Foto: Archiv Museum Wülfing

Zeitzeugen verdichten den Erinnerungsfaden

Es gibt zu diesem Thema sowohl wissenschaftliche Arbeiten als auch Dokumentarfilme. Hinzu komme die wertvolle Überlieferung von den Großmüttern zu den Töchtern und den Enkeltöchtern, die teilweise noch hier leben, erklärt Chihaia und sagt: „Mit diesen Erzählungen möchten wir uns auch auseinandersetzen. Wir interessieren uns also nicht nur für die Erzählungen über die Arbeitsmigration, die in diesen Zeitschriften formuliert werden, sondern auch für die Erzählungen der Migrantinnen selbst. Carmen Pérez González hat Kontakt zu vielen Personen aufgenommen, die mal hier gearbeitet haben, also zu Zeitzeuginnen.“ Darüber hinaus habe sie auch Gräber früherer Gastarbeiterinnen auf dem Waldfriedhof Lennep gefunden, erzählt die Wissenschaftlerin, und eine hier lebende Großnichte getroffen, die ihre Großtante Magdalena Iglesias Esteban auf dem Titelbild einer der damaligen Illustrierten über die Gastarbeiterinnen-Kultur entdeckt hatte. Der Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine, wo viele Nachkommen aktiv sind, in Remscheid, ist ein wichtiger Kooperationspartner für das Projekt.

Stoffmuster im Wülfing Museum

Foto: UniService Third Mission

Ausstellung, Animationsfilm und internationale Tagung

Bis zum Herbst nächsten Jahres wollen sich die beiden Initiatoren des Projektes ´Erinnerungsfaden`, Pérez González und Chihaia, dem Thema mit neuen Elementen widmen. „Einmal ist natürlich eine Ausstellung geplant“, sagt die Fotohistorikerin, “allerdings keine reine Fotoausstellung. Wir wollen auch andere Materialien benutzen, wie z. B. diese Zeitschriften und auch Textilien, also das Material, womit sich die Frauen täglich beschäftigt haben.“ Realisiert werde die gesamte Ausstellung von Studierenden der Bergischen Universität. Dazu bietet Pérez González ein Seminar für Masterstudierende an, die auf hohem Niveau Spanisch sprechen. Diese Ausstellung soll dann im Johannes-Rau-Zentrum auf dem Campus Freudenberg in Wuppertal präsentiert werden. „Wir möchten aber natürlich diese Ausstellung in der Region zeigen, das könnte sogar eine Dauerausstellung werden“, sagt sie und fährt begeistert fort, „und dann planen wir, diese Ausstellung auch nach Madrid und schließlich nach Béjar zu bringen. Es soll eine Wanderausstellung werden, die aber, im Gegensatz zu den Arbeiterinnen, diesmal in umgekehrter Richtung, von Nordrhein-Westfalen nach Spanien, reisen wird.“ Zusätzlich soll ein Animationsfilm entstehen, für den ein renommierter Künstler gewonnen werden konnte: der in Köln lebende Alireza Darvish, dessen Beitrag zum Dokumentarfilm ´Fritz Litzmann, mein Vater und ich` gerade in den Kinos ist. „Die Idee dabei ist, dass diese erste historische Reise 1960 mit 41 Gastarbeiterinnen, diese Odyssee, filmisch umgesetzt wird.“ Die Fotos dienen sozusagen als Meilensteine. Sie zeigen das Verlassen der Heimat, den Grenzübertritt nach Frankreich, das Leben im Bus und das Ankommen im Bergischen Land. „Aber das, was man nicht dort sehen kann, weil von dieser Reise keine Filme existieren, wird in Zwischenschritten mit Zeichnungen vervollständigt“, erklärt sie. „Das wird dann das Herzstück der Ausstellung“, ergänzt Chihaia, „uns ist wichtig, dass wir damit gerade im Zuge von KI, wo man alles generieren kann, durch Zeichnungen deutlich machen, dass es sich um eine Rekonstruktion von Erinnerung handelt.“ Eine Fachtagung im Deutschen Werkzeugmuseum in Remscheid, an der Historiker:innen und Künstler:innen aus Deutschland und Spanien teilnehmen, rundet das Projekt im Oktober 2026 ab. Dazu Chihaia: „Das Historische Zentrum in Remscheid ist ein Museum, wo die internationale Vernetzung des Bergischen Landes und das innovative Potential der Region so deutlich werden, wie nirgendwo anders, und das wollen wir auch ausnützen und verstärken.“

Anzüge in der Museumsausstellung

Foto: UniService Third Mission

Interessante Fragmente der spanischen Kultur sind bis heute geblieben

Auf die Frage, was denn von den spanischen Arbeiterinnen heute im Bergischen Land geblieben ist, antwortet der Romanist spontan: „Die Enkelinnen studieren bei uns das Fach Spanisch.“ Die Ausstellung werde viele Fotos zeigen und auch heute noch könne man beispielsweise das Traditionsrestaurant ´Meson Alegria` in Wuppertal Elberfeld besuchen, welches noch aus dieser Generation stamme. „Und auch die katholische Sonntagsmesse in Lennep findet nach wie vor auf Spanisch statt“, ergänzt Pérez González.

Das gesamte Projekt wird gefördert vom Spanischen Kulturministerium durch das Programm Hispanex und von den Freunden und Alumni der Bergischen Universität Wuppertal. Weitere Sponsoren sind willkommen.

Uwe Blass

Dr. Carmen Pérez González ist Astrophysikerin, Fotohistorikerin und Lehrbeauftragte im Fach Geschichte der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften an der Bergischen Universität. Sie ist die Gründerin des Projektes „Golden Memories“.

Prof. Dr. Matei Chihaia studierte Komparatistik, Romanistik und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der University of Oxford. Seit 2010 lehrt er Französische und Spanische Literaturwissenschaft an der Bergischen Universität.