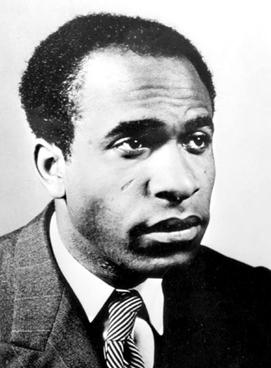

Der Freiheitskämpfer Frantz Fanon

Marie Cravageot / Romanistik

Foto: Jan Wengenroth

Die kämpferische Vision der Entkolonialisierung

Marie Cravageot über den vor 100 Jahren geborenen Freiheitskämpfer Frantz Fanon

Eine zentrale Gestalt der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung der 50er und 60er Jahre war der Psychiater Frantz Fanon. Wer war der Mann?

Marie Cravageot: Frantz Fanon wurde am 20. Juli 1925 in Martinique geboren. Er ist eine der einflussreichsten Figuren des antikolonialen Denkens des 20. Jahrhunderts. Seine kraftvolle Analyse der Dynamik von Macht, Rasse und Kolonialismus hat Aktivisten auf der ganzen Welt inspiriert. Seine Ideen beeinflussten sowohl politische Kämpfe als auch akademische Bereiche wie Philosophie, Psychologie und dekoloniales Denken. Fanon verkörperte eine kämpferische Vision der Entkolonialisierung, die Theorie und Aktion miteinander verband. Frantz Fanon (1925-1961) führte mehrere Leben in einem. Er war ein antikolonialistischer Psychiater, Essayist, Revolutionär und Intellektueller mit Wurzeln in Martinique. Er ist vor allem für seine Analysen der psychologischen Auswirkungen des Kolonialismus auf Individuen und Gesellschaften sowie für seine Rolle in den afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen bekannt.

Fanon studierte Psychiatrie in Frankreich und arbeitete während des Unabhängigkeitskriegs in Krankenhäusern in Algerien. Er ist der Autor von ´Peau noire, masques blancs` (1952), einer Analyse der Psychologie des Schwarzen im kolonialen Kontext, und von ´Les damnés de la terre` (1961), einer Kritik des Kolonialismus und einer Reflexion über revolutionäre Gewalt. Er spielte eine wichtige Rolle in den Unabhängigkeitsbewegungen und schloss sich der algerischen FLN (Front de Libération Nationale) an. Dort nutzte er seine Fähigkeiten als Psychiater, um die Kämpfer zu behandeln und die psychologischen Folgen des Krieges zu analysieren. Seine Arbeit hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entkolonialisierungsbewegungen und auf das zeitgenössische politische und soziale Denken. Alles in allem war Frantz Fanon ein engagierter Denker, dessen Arbeit wesentlich zum Verständnis des Kolonialismus und seiner Auswirkungen sowie zum Kampf für die Emanzipation der kolonisierten Völker beigetragen hat.

Frantz Fanon

Foto: gemeinfrei

Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er als 17-jähriger gegen das Vichy-Regime und erlebte selber Rassismus. Fanon stellte damals fest: Die französische Kultur ist alles. Der Rest ist nichts. Damit wird bei der Bevölkerung ein Minderwertigkeitsgefühl erzeugt. Woran machte er das fest?

Marie Cravageot: Frantz Fanon meldete sich lange vor dem erforderlichen Alter freiwillig, um das Freie Frankreich gegen den Nationalsozialismus zu verteidigen. Er fühlte sich zu dieser Zeit ganz und gar als Franzose und schloss sich 1943 ohne Widerwillen den Freien Französischen Streitkräften unter der Führung von General de Gaulle an, um das „französische Vaterland“ zu verteidigen. Er stellte seine Identität als französischer Staatsbürger in keiner Weise in Frage. „Auf den Antillen identifiziert sich der junge Schwarze, der in der Schule ständig wiederholt ´unsere Väter, die Gallier`, mit dem Entdecker, dem Zivilisator, dem Weißen ...“, schreibt Frantz Fanon in ´Peau noire, masques blancs` (Schwarze Haut, weiße Masken) später. Er verließ Martinique 1944 und nahm, nachdem er in Nordafrika eine kurze Offiziersausbildung erhalten hatte, an den Kämpfen nahe der Schweizer Grenze teil. Dort wurde er verwundet und für seinen Kampf ausgezeichnet.

Fanon lernte die Rassenhierarchie in der Armee kennen - die senegalesischen Schützen standen am unteren Ende der Skala - und die dunkle Seite der Kolonialisierung, mit hungernden Kindern in den Straßen von Algier. Er kämpfte mutig in Frankreich und wurde von General Salan mit dem Kriegskreuz ausgezeichnet, dem Mann, der sich bei der Unabhängigkeit Algeriens gegen General De Gaulle stellte.

Heute hallt der Name Frantz Fanon weltweit wider, ein unumgänglicher Bezugspunkt, wenn es um die Situation der Schwarzen und die dekoloniale Gewalt geht, die nach dem Zweiten Weltkrieg explodierte. Gerade während dieses Krieges wurde er sich der kolonialen Gewalt und der Rassendiskriminierung bewusst, die die imperiale Ordnung beherrschten. Als Frantz Fanon sich mit 17 Jahren gegen den Nationalsozialismus engagierte, glaubte er, die republikanischen Werte zu verteidigen, die die Abschaffung der Sklaverei getragen hatten. Als Zeuge und Opfer von Rassismus in der Armee führte dies dazu, dass er den Krieg in Frage stellte und ihn als einen Krieg des weißen Mannes betrachtete. Diese Erfahrung war ein Wendepunkt in seiner Weltsicht und nährte seine Kritik am Kolonialismus.

1953 erprobte er als Chefarzt in einem Psychiatrischen Krankenhaus in Algerien das System der „Sozialtherapie“. Wie ging er da vor?

Marie Cravageot: 1953 führte Frantz Fanon als Chefarzt im psychiatrischen Krankenhaus von Blida-Joinville in Algerien eine "Sozialtherapie" ein, die mit den damaligen kolonialen Praktiken brach. Er ging dabei so vor, dass er große Veränderungen in der Arbeitsweise des Krankenhauses einführte. Er schuf z. B. ein humaneres Umfeld, indem er Gruppendiskussionen förderte, dem Pflegepersonal mehr Verantwortung übertrug und die Lebensbedingungen der Patienten verbesserte. Er berücksichtigte die Bedeutung der Kultur für die Psychologie seiner Patienten und erkannte die kulturellen Eigenheiten jedes Einzelnen an. Er führte Aktivitäten wie eine Patientenzeitung, ein Café und einen Fußballplatz ein, um die soziale Interaktion und die Autonomie der Patienten zu fördern. Er half bei der Restaurierung der Moschee und erkannte damit die Bedeutung der Spiritualität für einige Patienten an. Nach und nach unterstützte er die algerische Widerstandsbewegung im Untergrund.

Fanon versuchte die psychiatrische Klinik in einen Ort des Lebens umzuwandeln, indem er die individuellen und kollektiven Bedürfnisse seiner Patienten berücksichtigte und sich gleichzeitig in den Kontext des Kampfes für die Unabhängigkeit Algeriens einfügte.

Seine Arbeit dort ging auch in seine Schriften ein. Können Sie da ein Beispiel nennen?

Marie Cravageot: Das Werk von Frantz Fanon hat mehrere Generationen von Antikolonialisten, Bürgerrechtlern und Spezialisten für postkoloniale Studien geprägt. Seit der Veröffentlichung seiner Bücher (Peau noire, masques blancs, 1952; L'An V de la révolution algérienne, 1959; Les Damnés de la terre, 1961) war bekannt, dass viele seiner Schriften, vor allen Dingen seine psychiatrischen Schriften, unveröffentlicht oder unzugänglich bleiben würden.

Dieses Material bildet den Kern des Buches ´Ecrits sur l'aliénation et la liberté`, das nach geduldiger Sammelarbeit und langen Recherchen von Jean Khalfa und Robert JC Young zusammengestellt und präsentiert wurde. Der Leser findet hier Fanons veröffentlichte wissenschaftliche Artikel, seine Dissertation in Psychiatrie sowie einige unveröffentlichte Texte und Texte, die in der Hauszeitung des Krankenhauses in Blida-Joinville, wo er von 1953 bis 1956 arbeitete, veröffentlicht wurden. Ebenfalls enthalten sind zwei während seines Medizinstudiums verfasste Theaterstücke (´L'Œil se noie` und ´Les Mains parallèles`), die Korrespondenz, die gefunden werden konnte, sowie einige Texte, die nach 1958 in El Moudjahid veröffentlicht wurden und nicht in ´Pour la révolution africaine` (1964) aufgenommen wurden. Diese bemerkenswerte Sammlung wird ergänzt durch den Briefwechsel zwischen François Maspero und dem Schriftsteller Giovanni Pirelli über ein Projekt zur Veröffentlichung von Fanons gesammelten Werken sowie durch eine fundierte Analyse von Fanons Werk. Die Veröffentlichung dieser Schriften über Entfremdung und Freiheit stellt ein echtes Verlagsereignis dar, da sie einen neuen Blick auf Fanons Denken ermöglichen und ihre Bedeutung sowohl im psychiatrischen als auch im politischen Bereich nach wie vor aktuell ist. Das Buch vereint wissenschaftliche Texte, Zeitungsartikel, Theaterstücke und Briefwechsel und bietet einen umfassenden Überblick über Fanons Gedanken zu Entfremdung und Freiheit, insbesondere im kolonialen Kontext. In den wissenschaftlichen Artikeln und seiner Dissertation in Psychiatrie untersucht Fanon die Verbindungen zwischen Psychologie und Gesellschaft, insbesondere im Kontext der Kolonialisierung. Seine Zeitungsartikel geben Einblick in Fanons klinische Praxis und seine Überlegungen zur Psychiatrie. Die Theaterstücke zeugen von Fanons schriftstellerischem Talent und seiner Reflexion über das Menschsein. Diese Sammlung trägt zur Vollendung der Ausgabe der gesammelten Werke Fanons bei, indem sie seltene und bisher unveröffentlichte Texte zusammenstellt. Durch die Präsentation dieser unterschiedlichen Schriften ermöglicht das Buch ein tieferes Verständnis von Fanons Denken, sowohl in Bezug auf seine psychiatrischen als auch auf seine politischen Aspekte.

Die Gefahren durch Rassismus und Kolonialismus macht er vor allem in seinem Buch „Die Verdammten der Erde“ deutlich. Das Werk wurde in den ersten Jahren vielfach im In- und Ausland gedruckt. Der Satz „einen Europäer erschlagen, heißt zwei Fliegen auf einmal treffen … Was übrigbleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch“ konnte als Gebrauchsanweisung für den bewaffneten Befreiungskampf angesehen werden, den Fanon propagierte, obwohl dieser Satz aus dem Vorwort des Buches von Jean-Paul Sartre stammt, oder?

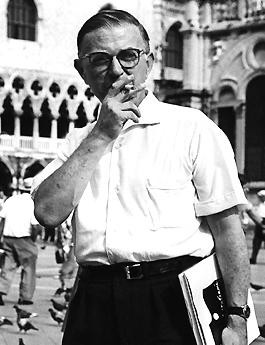

Marie Cravageot: Ja, tatsächlich, das Zitat "Einen Europäer zu erschießen, bedeutet, zwei Fliegen auf einmal fallen zu lassen... Was bleibt, ist ein toter Mann und ein freier Mann“, stammt tatsächlich aus Jean-Paul Sartres Vorwort zu Frantz Fanons ´Damnés de la Terre` (dt. ´Die Verdammten der Erde`). Es stimmt, dass dieser Satz, der oft mit Fanon in Verbindung gebracht wird, den Prozess der Dekolonisierung als eine der Befreiung innewohnende Gewalt beschreibt. Fanon selbst beschreibt in seinem Buch Gewalt jedoch als eine Notwendigkeit im Kampf gegen den Kolonialismus, seine Analyse ist jedoch komplexer und nuancierter. Tatsächlich untersucht sein Buch ´Les Damnés de la Terre` die psychologischen Auswirkungen des Kolonialismus auf die Kolonisierten und erforscht Gewalt als eine mögliche Antwort auf die koloniale Unterdrückung. Dieses 1961 veröffentlichte Werk ist eine Analyse des Kolonialsystems und seiner Auswirkungen auf die Psyche der kolonisierten Individuen, die oft als eine Form der Entmenschlichung beschrieben wird. Als Fanon dieses Werk schrieb, wusste er bereits, dass er an Leukämie erkrankt war. Der Sympathisant des algerischen Unabhängigkeitskampfes hatte jedoch das Glück, dass das Buch noch zu seinen Lebzeiten erschien, obwohl es in Frankreich nicht veröffentlicht werden durfte. Mit ´Die Verdammten dieser Erde` wollte Fanon mehr als nur ein politisches Testament verfassen. Als ausgebildeter Arzt, der sich auf Psychiatrie spezialisiert hat, versucht er, den Geisteszustand der kolonialisierten Völker und die Mittel, die sie anwenden müssen, um sich von der Kolonialisierung zu befreien, zu erklären. Auch wenn der Begriff „neuer Mensch“ nur an wenigen Stellen im Text auftaucht, wird er als Kernstück des im Maspero-Verlag erschienenen Werks angesehen. Er bezieht sich auf die Psychologie der Kolonisierten, die in ihrer Situation nichts zu verlieren haben, wenn sie auf den bewaffneten Kampf zurückgreifen. Dass Fanons Botschaft bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1961 heftige Reaktionen hervorrief, lag vor allem an dem Kontext, in dem sie erschien, nämlich in der Zeit der Entkolonialisierung in Afrika. Frankreich befand sich zu dieser Zeit mitten im Algerienkrieg. Das Werk rief daher bei den französischen Behörden Bedenken hervor, die es als „Angriff auf die innere Sicherheit des Staates“ betrachteten. Andererseits ist das Vorwort der Originalausgabe tatsächlich von dem Philosophen Jean-Paul Sartre unterzeichnet. In seinen Ausführungen verwendet Sartre sehr harte Worte und geht weiter als Fanon, indem er unter anderem Anschläge auf Zivilisten rechtfertigt. Obwohl dieses Vorwort die internationale Anerkennung der ´Verdammten dieser Erde` förderte, trug es laut dem Schriftsteller Raphaël Confiant auch dazu bei, Fanon als Antithese zu Mahatma Gandhi oder Martin Luther King, zwei Verfechtern der Gewaltlosigkeit, darzustellen. Sein Buch wird dennoch eine Referenz für Gegner des Kolonialismus in seinen verschiedenen Formen bleiben. So befürwortet Fanon keine sinnlose Gewalt, sondern vielmehr eine Gewalt, die notwendig ist, um die Ketten der kolonialen Unterdrückung zu sprengen. Er betont, dass diese Gewalt das Ergebnis der systemischen Gewalt des Kolonialismus selbst ist, um mehr soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Jean-Paul Sartre 1951 in Venedig

Foto: gemeinfrei

Woher kannten sich Fanon und Sartre?

Marie Cravageot: Die Begegnung zwischen Jean-Paul Sartre und Frantz Fanon war zwar kurz, aber prägend, insbesondere durch das Vorwort, dass Sartre für Fanons Buch schrieb. Sartre war damals eine wichtige Figur im Existentialismus und ein entschiedener Gegner des Kolonialismus. Er war ein Verfechter der Befreiung unterdrückter Völker. Die beiden trafen sich im Sommer 1961 in Rom. Fanon, der Sartre treffen wollte, wurde ihm durch Simone de Beauvoir vorgestellt. Drei Tage führte Fanon einen Dialog mit Sartre, de Beauvoir und Claude Lanzmann und hoffte auf ein Vorwort durch Sartre, was er auch bekam. Die beiden Männer teilten ein tiefes Engagement für die Entkolonialisierung und den Kampf gegen Unterdrückung. Allerdings war ihr Ansatz unterschiedlich. Sartre war sich zwar der kolonialen Realität bewusst, blieb aber ein westlicher Intellektueller, während Fanon aufgrund seiner Erfahrungen und Analysen die psychologischen Mechanismen der Kolonialisierung und die Bedeutung des Kampfes für die individuelle und kollektive Befreiung betonte. Sartre sah Gewalt als Antwort auf die koloniale Gewalt, während Fanon sie als eine dem Kampf immanente Modalität der Befreiung betrachtete.

Fanons zentrales Thema ist die Analyse und Überwindung von Rassismus und Kolonialismus, doch die Behandlung dieser Phänomene ändert sich in Fanons Denken durch seine aktive Teilnahme am Algerienkrieg und seine politischen Erfahrungen. Können Sie das erklären?

Marie Cravageot: Tatsächlich entwickelt sich Frantz Fanons Denken über Rassismus und Kolonialismus infolge seines Engagements im Algerienkrieg signifikant weiter. Ursprünglich analysierte Fanon diese Phänomene aus einer theoretischen und psychologischen Perspektive, doch seine direkte Erfahrung mit kolonialer Gewalt und dem Kampf für die Unabhängigkeit veränderte seinen Ansatz. Vor seiner Beteiligung am Algerienkrieg untersuchte Fanon Rassismus und Kolonialismus auf theoretische Weise und konzentrierte sich dabei auf ihre psychologischen Auswirkungen auf Individuen. Er untersuchte, wie die Kolonialisierung sowohl den Kolonisierten als auch den Kolonisator entfremdet. Seine Werke, wie ´Peau noire, masques blancs` (Schwarze Haut, weiße Masken), analysieren die Auswirkungen von Rasse und Kolonialismus auf die Identität. Fanons Teilnahme am Algerienkrieg brachte ihn dazu, Gewalt als eine notwendige Antwort auf die koloniale Gewalt zu betrachten. Er argumentierte, dass der Kolonisierte, der durch den Kolonisator seiner Menschlichkeit beraubt wurde, Gewalt anwenden muss, um sich zu befreien und seine Würde zurückzuerlangen. Fanons Teilnahme am algerischen Kampf machte ihm die Komplexität des Entkolonialisierungsprozesses bewusst. Er untersuchte die Auswirkungen der Kolonialisierung auf die Gesellschaft und die Psychologie des Einzelnen, aber auch die innere Dynamik der entkolonialisierten Gesellschaft. Fanons Erfahrungen führten ihn dazu, die Bedeutung der politischen Aktion und des bewaffneten Kampfes im Kampf für die Unabhängigkeit zu betonen. Seiner Ansicht nach darf sich die Entkolonialisierung nicht auf eine rein formale Befreiung beschränken, sondern muss eine radikale Umgestaltung der sozialen und politischen Strukturen beinhalten. In Algerien kritisierte Fanon die koloniale Psychiatrie, die zur Herrschaft und Stigmatisierung der Algerier beiträgt. Er schlug einen alternativen psychiatrischen Ansatz vor, der auf den kulturellen und sozialen Kontext achtete und auf die Subjektivität der behandelten Person eingeht.

Mit „Die Verdammten der Erde“ wurde er auch posthum zu einer zentralen Bezugsperson der US-amerikanischen Black-Power-Bewegung der späten 60er und frühen 70er Jahre, oder?

Marie Cravageot: Ja, das trifft es ganz genau. ´Die Verdammten dieser Erde` von Frantz Fanon war in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren ein wichtiger Bezugspunkt für die Black-Power-Bewegung in den USA. Seine Analyse der kolonialen Gewalt, der Psychologie der Kolonisierten und der Notwendigkeit eines radikalen Befreiungskampfes, hallten in den Black-Power-Aktivisten nach, die gegen den systemischen Rassismus und die Unterdrückung in den USA kämpfen wollten. In der Tat wurde Fanons 1961 veröffentlichtes Werk als kraftvolles Manifest für die Entkolonialisierung wahrgenommen, nicht zuletzt wegen des Vorworts von Jean-Paul Sartre, der Gewalt als Mittel zur Befreiung legitimierte. Obwohl dieses Vorwort für manche schockierend war, trug es dazu bei, Fanons Werk international bekannt zu machen, insbesondere bei den Befreiungsbewegungen in den kolonisierten Ländern und bei Intellektuellen, die sich im antikolonialen Kampf engagierten. Black Power als Bewegung strebte die Emanzipation der schwarzen amerikanischen Gemeinschaft durch die Übernahme politischer und wirtschaftlicher Macht an, aber auch durch eine Bestätigung der schwarzen Identität und eine Infragestellung der bestehenden sozialen und rassischen Ordnung. In diesem Zusammenhang fanden Fanons Ideen, die Gewalt als Mittel zur Befreiung und die Notwendigkeit der Umgestaltung der Psychologie der Kolonisierten betonten, großen Anklang. Andererseits wurde Fanons Werk von einigen kritisiert, insbesondere wegen seines als zu radikal empfundenen Ansatzes und seiner Betonung der Gewalt. Dennoch bleibt es ein Hauptwerk des postkolonialen Denkens und inspiriert weiterhin die Kämpfe für soziale Gerechtigkeit und Befreiung auf der ganzen Welt. So war Fanons ´Die Verdammten dieser Erde` ein zentraler Bezugspunkt für die Black-Power-Bewegung und beeinflusste ihre Sicht auf den Kampf gegen rassistische Unterdrückung und die Notwendigkeit radikaler Befreiungsaktionen.

Der Kulturwissenschaftler Onur Erdur sagt: „Durch die ´Black Lives Matter`-Bewegung wird heute verstärkt über den Umgang mit Kolonialdenkmälern oder die Umbenennung von Straßen diskutiert. Fanon erinnert uns heute daran, dass es in den Diskussionen um politisch korrekte Sprache, um einen Schauplatz der Macht und Gewalt geht. Um sich also einander ohne Herabwürdigungen begegnen zu können, müssen wir deshalb auch unsere Sprache verändern.“ Fällt uns das noch immer zu schwer?

Marie Cravageot: Frantz Fanons Werk untersucht den Einfluss der Sprache auf Machtverhältnisse und kulturelle Identität, insbesondere im Kontext des Kolonialismus. Er analysiert, wie Sprache als Werkzeug der Unterdrückung und als Mittel zur Bewahrung kolonialer Dominanz eingesetzt wird. Gleichzeitig betrachtet er die Sprache als ein Mittel zur Emanzipation und zum Aufbau einer neuen, postkolonialen Identität. Fanon argumentiert, dass die Sprache der Kolonialherren nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern auch ein Mittel zur Konstruktion von Überlegenheit und zur Unterdrückung der kolonialisierten Bevölkerung. Durch die Beherrschung der Sprache des Kolonisators wird die kolonialisierte Person gezwungen, sich mit einer fremden Identität zu identifizieren, was zu einem Identitätsverlust und zur Entfremdung von der eigenen Kultur führen kann. Die Sprache des Kolonisators wird zur Norm erhoben, während die Sprache der kolonialisierten Bevölkerung abgewertet wird, was die bestehenden Machtverhältnisse zementiert. Fanon betont die Notwendigkeit, die Sprache des Kolonisators zu hinterfragen und die eigene Sprache als Mittel zur Selbstbehauptung und zur Rekonstruktion der eigenen Identität zu nutzen. Die Sprache kann als Werkzeug dienen, um Widerstand zu organisieren, politische Forderungen zu artikulieren und eine neue, postkoloniale Gesellschaft zu gestalten. Fanon sieht in der Entwicklung einer neuen Sprache, die die Erfahrungen und Perspektiven der ehemaligen Kolonisierten widerspiegelt, eine Möglichkeit, sich von den Zwängen des Kolonialismus zu befreien und eine neue, selbstbestimmte Identität zu entwickeln. Fanon betrachtet also die Sprache als einen zentralen Bestandteil der kolonialen Dynamik. Er analysiert, wie Sprache als Werkzeug der Unterdrückung und als Mittel zur Konstruktion von Identität dient, und betont gleichzeitig ihr Potenzial zur Emanzipation und zur Schaffung einer neuen, postkolonialen Welt.

Frantz Fanons Werk beeinflusst weiterhin die zeitgenössischen Debatten über Herrschaft, Sprache und Befreiung, insbesondere im postkolonialen Kontext. Seine Analysen von Gewalt, der Psychologie der Kolonisierten und der Sprache als Machtinstrument wirken bis heute nach und regen zu einer kritischen Reflexion über Herrschaftsstrukturen und Widerstandsstrategien an. Die Folgen dieser sprachlichen Dominanz zeigen sich bis heute in den postkolonialen Gesellschaften, in denen die aus dem Kolonialismus übernommenen Strukturen und Mentalitäten fortbestehen. Dies zeigt sich in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Beruf und Medien. Die von Fanon angestellten Überlegungen können auch heute noch diskutiert werden.

Uwe Blass

Marie Cravageot unterrichtet französische Literatur in der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften. Sie ist Expertin für die zeitgenössische Literatur Frankreichs.