DFG-Förderung für Langfristvorhaben

„Die postnazistische Gesellschaft“: Großstudie aus den 50er Jahren soll digital zugänglich gemacht und erforscht werden

Foto Sebastian Jarych

Das „Gruppenexperiment“ des IfS produzierte ein einzigartiges Daten-, Auswertungs- und Publikationsmaterial. Für einen großen Teil davon gilt jedoch: Es ist bis heute nicht erschlossen, veröffentlicht und ausgewertet. Damals war die Befürchtung nicht nur beim Studienleiter Theodor W. Adorno groß, eine Veröffentlichung der Ergebnisse könne zu erschütternden politischen Auswirkungen führen.

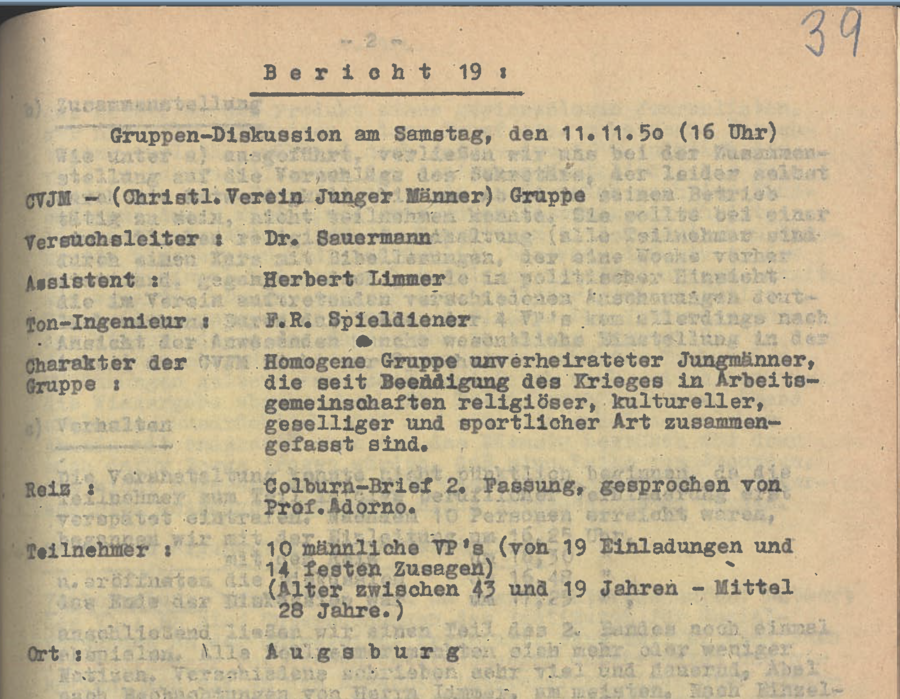

Ausschnitt aus Protokollband 39 des 'Gruppenexperiments' des Instituts für Sozialforschung (IfS), Deckblatt zu einer Gruppendiskussion mit unverheirateten Jungmännern am 11.11.1950. // Foto Archiv des IfS

Das zunächst für die erste Phase von drei Jahren von der DFG finanzierte Projekt „Die postnazistische Gesellschaft. Das ,Gruppenexperiment‘ des Instituts für Sozialforschung: Erschließung, Edition, Forschung“ soll nun die Veröffentlichung und Auswertung der großangelegten Studie nachholen. Damit beauftragt wurden der Soziologe Stephan Lessenich, Direktor des IfS und Professor an der Goethe-Universität, gemeinsam mit Patrick Sahle, Professor für Digital Humanities an der Universität Wuppertal, und Dr. Thomas Risse, Leiter der IT-Services der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg. Die Koordination des Gesamtvorhabens liegt bei Dirk Braunstein, Leiter des Archivs des Instituts für Sozialforschung. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Internationaler Wissenschaftlicher Beirat wird die Edition und Forschung im Rahmen des Vorhabens eng begleiten.

Das auf insgesamt zwölf Jahre angelegte Projekt verfolgt zwei Ziele: Die größtenteils unbekannten Inhalte des Gruppenexperiments sollen vollständig transkribiert und digital frei zugänglich gemacht werden; über ein Onlineportal wird damit die Grundlage für eine weitere disziplinenübergreifende Forschung geschaffen. Darüber hinaus soll das Material im Projekt selbst aus verschiedenen Perspektiven heraus erforscht werden. Das Projektteam rechnet damit, dass das Gruppenexperiment wesentliche neue Erkenntnisse zum Verständnis der postnazistischen Gesellschaft in Westdeutschland liefern wird.

Weiterführende Informationen: Digital Humanities an der Bergischen Universität

Im Langzeitprojekt „Die postnazistische Gesellschaft“ sind die Digital Humanities der Bergischen Universität Wuppertal für die methodischen und technischen Fragen der digitalen Erschließung, Edition und Forschung zuständig. Aufbauend auf einer Vielzahl von digitalen Forschungsprojekten aus verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen (Geschichte, Sozialwissenschaften, Linguistik) bringen sie die nötige konzeptionelle Expertise und praktischen Erfahrungen ein – für die Modellierung und Kuratierung aller Forschungsdaten, für effiziente Bearbeitungsworkflows, für die Ermöglichung der systematischen Forschung, die digitale Publikation und den nachhaltigen Betrieb des Portals.

Die Digital Humanities (DH) bilden eine Brücken- und Metadisziplin zwischen Geistes- und Informationswissenschaft sowie angewandter Informatik. Die Wuppertaler Professur für DH, angesiedelt im Fach Geschichte, bearbeitet anwendungsorientierte Themen wie Quellenerschließung, Digitalisierung des Kulturerbes, Digital History, Informationsvisualisierung sowie semantische Technologien, Textanalyse und Datenstandards. Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt auf kooperativen Projekten wie digitalen Editionen, Visualisierung digitaler Überlieferungsstrukturen und Plattformen etwa für altindische Textforschung.