Der vertikale Siedlungsbau

Prof. Dr.-Ing. Christoph Grafe / Architekturgeschichte und –theorie

Foto: UniService Third Mission

Der vertikale Siedlungsbau

Christoph Grafe über moderne Gebäudekonzepte des Architekten Le Corbusier

Er war zweifelsohne eine Schlüsselfigur der modernen Architektur und Stadtplanung des 20. Jahrhunderts: Charles-Édouard Jeanneret-Gris, besser bekannt als Le Corbusier (1887 – 1965). Der schweizerisch-französische Architekt lieferte bereits auf der Weltausstellung 1925 in Paris neue Ansätze für den europäischen Städtebau, Visionen, die sich aber im sozialen Wohnungsbau der Nachkriegszeit nicht umsetzen ließen. Christoph Grafe, Architekt, mit dem Schwerpunkt Geschichte und Theorie in der Architektur, kennt seine Ideen und die Gründe des Scheiterns bei der Planung und Realisierung im menschlichen Maßstab.

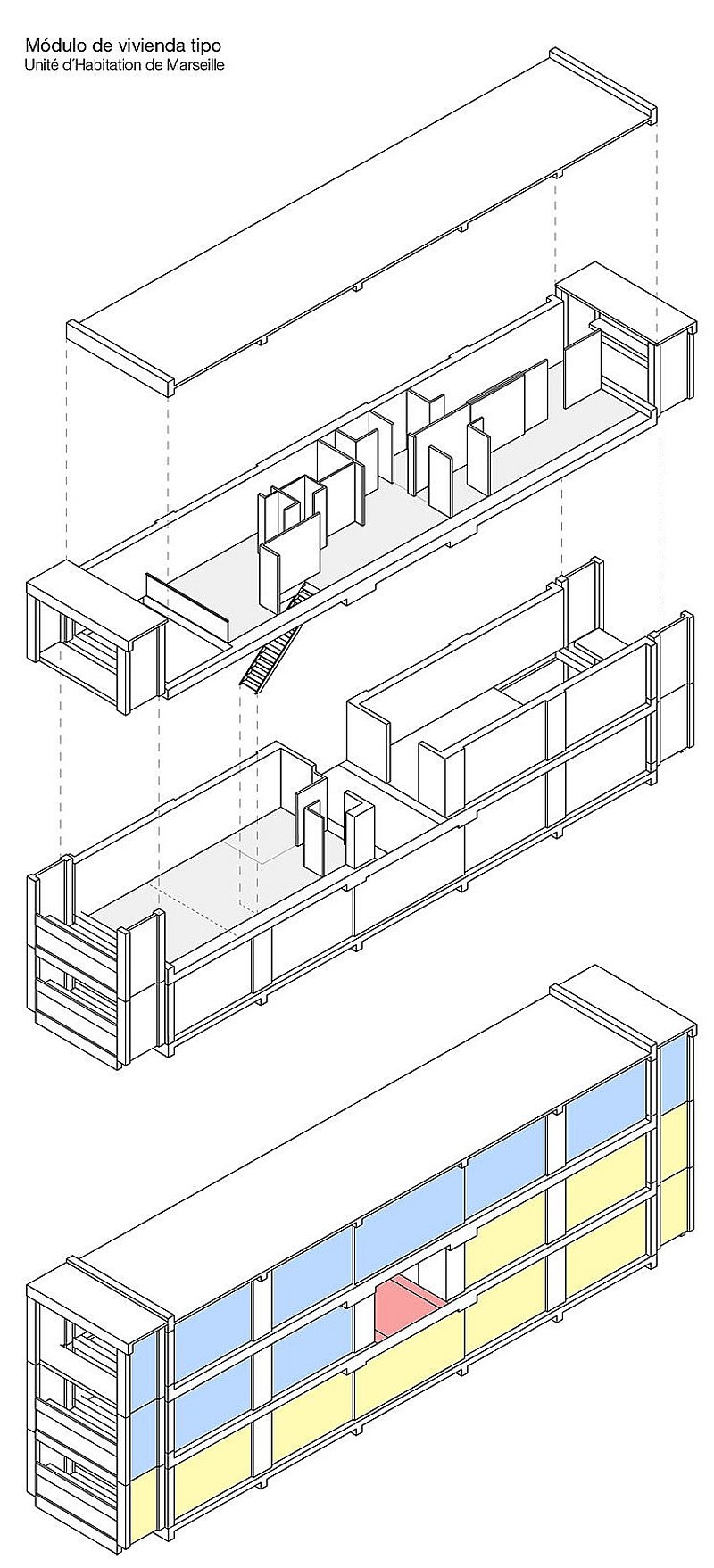

Unité d’habitation – die Wohneinheit

Die Unité d’habitation, zu Deutsch Wohneinheit, oder auch oft als „Wohnmaschine“ bezeichnet, war eine Idee Le Corbusiers, welche er 1925 auf der Weltausstellung in Paris vorstellte. „Le Corbusier hatte den Begriff der ´La machine à habiter`, also der Wohnmaschine tatsächlich schon in den 1920er Jahren formuliert“, beginnt Grafe, „das, was dann am Ende erstmalig in Marseille umgesetzt wurde, war also Teil eines sehr viel längeren Prozesses, in dem er ein Konzept für den gestapelten, also vertikalen Siedungsbau vorstellte, und darin –das ist auch mittlerweile historisch untersucht und belegt- bestimmte Konzepte des Wohnens, auch Raumkonzepte, eigentlich so umarbeitete, dass sie für den seriellen Wohnungsbau möglich wurden.“ Le Corbusier habe bereits in dieser Zeit berühmte Villen erschaffen, die man als Demonstrationsobjekte ansehen müsse, erklärt der Architekt. „Er hat also nicht einfach ein Haus gebaut, sondern dieses Haus auch immer als Idee über das Wohnen verstanden und für die Architektur benutzt. Bekannt in diesem Fall sind die fünf Punkte der Architektur (Pfosten, Dachgärten, freier Grundriss, Langfenster und die Fassadengestaltung, Anm. d. Red.), die mit der Villa Savoye (Die Villa Savoye gilt als ikonisches Bauwerk der Moderne in der Nähe von Paris, Anm. d. Red.) verbunden sind.“ Manche Dinge könne man bei seinen Arbeiten immer wieder entdecken. Ein wesentlicher Aspekt ist ein Wohnraum, der mehr als eine Etage hoch sei. „Viele der Villen haben immer eine Halle, die über mehr als ein Stockwerk geht. Diese Idee des Raumes, der unterschiedlich hoch ist, ist tatsächlich eine Konstante in all seinen Konzepten fürs Wohnen. Das Interessante ist, dass er mit dem Konzept der Unité d’habitation, von der sich auch ein Nachbau im Musée des Monuments français in Paris befindet, wo man wirklich in einem Prototyp herumlaufen kann, versucht, eine Idee, die aus dem Villenbau und Atelierhaus kommt, in den Massenwohnungsbau zu überführen. Das realisiert er nach dem Zweiten Weltkrieg in Marseille, wobei sein Wunsch war, dass das ganze Gebäude ein Prototyp für andere große Wohnprojekte in ganz Frankreich sein sollte.“ Zwar gibt es bis heute weitere seiner Gebäudekomplexe, aber eine landesweite Umsetzung hat nicht stattgefunden.

Alberto C. González: Modulare Struktur der Apartments in Marseille

Foto: CC BY-SA 4.0

Bauprinzip erinnert an Flaschenregal

Die Unité d’habitation sollte einen erhöhten Wohnkomfort bieten. Das Bauprinzip läuft in Fachkreisen unter der Bezeichnung ´Flaschenregal`. Dazu Grafe: „Das hat mit einer schematischen Darstellung zu tun, die Le Corbusier selber hergestellt hat. Er zeigt seine Wohnung nämlich als eine Art Container von Wänden, die in ihrer Gänze in ein Skelett hereingeschoben werden kann. Das sieht dann tatsächlich wie ein Flaschenregal aus, in das sozusagen die Etagen hineingeschoben werden.“ In der Realität sei das zwar anders konstruiert worden, aber es sei eine völlig neutrale Skelettkonstruktion, die in ihren Dimensionen passgenau ausgerichtet sei.

Im Inneren des Wohnkomplexes in Marseille, Foto: CC BY-SA 3.0

Die vertikale Stadt

„Le Corbusier hat sich scharf gegen die traditionelle Stadt abgesetzt, ganz besonders jene des Pariser Präfekten Georges-Eugène Haussmann“, erzählt Grafe. Er kritisierte die Räume, die Straßen und auch schon damals den Mangel an Grün in der Stadt. „Dem setzt er eine Stadt entgegen, die in die Höhe wächst. Dazu gehört aber auch das so weit wie möglich offene Feld, in dem die Gebäude stehen. Diese zwei Dinge sind miteinander verbunden. Die Fläche soll eigentlich so weit wie möglich offenbleiben, zum Park werden, die Gebäude sollen in die Höhe gehen, so dass das Wohnen nicht mehr direkt auf dem Erdboden stattfindet. Dazu gehört, dass alle Gebäude auch immer eine Stadt für sich sind. Bei der Unité d’habitation ist es ja so, dass wir im Gebäude auch eine Innenstraße haben, die ein Stück Stadt simulieren soll.“

Unité d'Habitation Marseille,

Foto: CC BY-SA 4.0

Die erste Wohneinheit entstand 1947 in Marseille

Die erste Umsetzung der Idee der vertikalen Stadt fand 1947 in Marseille statt, 22 Jahre nach der Weltausstellung in Paris. Das habe mit den Gegebenheiten zu tun, erläutert Grafe, denn die Dringlichkeit der Wohnraumschaffung sei nach dem Zweiten Weltkrieg in dramatischer Weise gegeben gewesen. Dass sich Le Corbusier, wie auch andere bekannte Architekten, den damaligen Machthabern der Vichy-Regierung angedient hatte, um seine Ideen einer neuen Stadt im größeren Umfang umsetzen zu können, bleibt ein dunkler Punkt in seiner Erfolgsgeschichte. Der Bau in Marseille hatte gigantische Ausmaße. Es waren Wohneinheiten gekoppelt mit Geschäften, Hotel und Kindergarten. „Es ist bis heute eine hocheffiziente Einteilung, die auf eine bürgerliche Kleinfamilie ausgerichtet ist. Man kann dort eigentlich maximal mit vier Personen wohnen, die Wohnungen sind im Prinzip alle gleich groß. Es gibt eine Standardeinheit und die besteht tatsächlich aus diesem Wohnraum, in den aus dem oberen Geschoss ein Balkon hineinragt. Es sind sehr schmale Schlafzimmer eingebaut, da geht gerade mal ein Doppelbett rein. Alles ist ganz genau dimensioniert, maximal effizient geplant, bis hin zur Deckenhöhe.“ Le Corbusier arbeitete mit einem von ihm entwickelten Maßsystem, dem sogenannten Modulor. Dies legte die Größe eines Menschen von 1,83 Metern zu Grunde und wich von den Standardhöhen des Hausbaus ab. Der Aspekt der Wohnmaschine zeigte sich auch in der Ausstattung der Wohnungen. „Es waren z. B. Küchen, in denen die Funktionsabläufe maßgeblich waren, in denen die Handlungsabläufe effizient verrichtet werden konnten“, sagt Grafe, „der Aspekt der Maschine wird dort noch einmal sehr deutlich. Man will alles ganz genau so einrichten, dass es funktioniert.“

Corbusierhaus Berlin,

Foto: CC BY-SA 4.0

Die einzige Wohnmaschine Le Corbusiers außerhalb Frankreichs steht in Berlin

Le Corbusiers Idee der Unité d’habitation wurde auch einige Jahre später im sogenannten Corbusierhaus in Berlin umgesetzt. Allerdings konnte sich der Architekt mit dem Ergebnis nicht anfreunden und distanzierte sich sogar von diesem Projekt. „Das hatte mit dem Entstehungsprozeß zu tun. Ein wesentlicher Aspekt war der, dass der Modulor nicht zur Ausführung kam, sondern die Berliner Bauverordnung griff. Sein Konzept der Dimensionen und Proportionen wurde dadurch nicht befolgt“, erklärt Grafe. Außerdem habe es auch Kommunikationsprobleme gegeben. „Trotzdem muss man sagen, es ist die einzige Unité, die außerhalb Frankreichs realisiert wurde. Man muss sicher festhalten, dass Le Corbusier nicht akzeptieren konnte, dass man ihm die Kontrolle über die Ausführung wegnahm. In der handwerklichen Ausführung des Berliner Gebäudes merkt man das auch, sie ist nicht so verfeinert, nicht so künstlerisch hochwertig wie die französischen Pendants.“

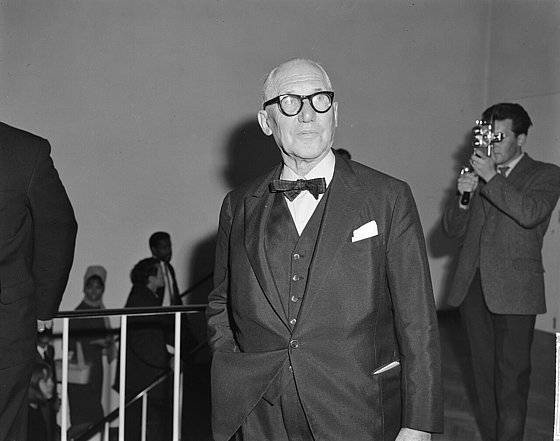

Le Corbusier 1964 im Stedelijk Museum,

Foto: CC0

Die Unité d’habitation bleibt ein interessantes Konzept des Wohnens

Mittlerweile wurden 17 Objekte Le Corbusiers in verschiedenen Ländern zum UNESCO-Welterbe erklärt. Der neue Typ der Unité d’habitation ist bis heute umstritten, weil er unabhängig von lokalen Gegebenheiten realisiert wurde. Dabei spricht man auch von der ´Irrelevanz des Ortes für die architektonische Entscheidung`. Es sei ein Bauen ohne ´Konzession an den jeweiligen Kontext` gewesen. „Sicher sind die Richtlinien heute strikter geworden“, sagt Grafe, „so wie wir im Augenblick bauen, wird eine klare Sicht einer einzigen Person eigentlich unmöglich. Ich bin selber ein Verfechter von ortsspezifischem Bauen. Trotzdem würde ich für die Unité sagen, dass sie in fast allen bislang gemäßigten Klimazonen die Unité an bestimmten Stellen nach wie vor auch ein interessantes Konzept des Wohnens bietet. Wenn man beispielsweise in einer Wohnung der Unité in Marseille ist, dann hat man einen wunderbaren Blick auf die mediterrane Landschaft. In Briey-en-Forêt guckt man dagegen in den Wald und in Nantes hat man die westfranzösische Landschaft. Man hat eine Wohnerfahrung, die immer ortsspezifisch ist.“

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Konzepte von Le Corbusier und auch anderer Architekten im Wiederaufbau häufig in verwässerter Form im großen Maßstab ausgeführt, erklärt der Fachmann. „Die verwässerte Form besteht u.a. darin, dass man die relativ generöse Ausstattung mit Einrichtungen, wie etwa einem Restaurant, einem Hotel oder einer Kita meistens nicht durchsetzt, so dass der gesamte gemeinschaftliche Bereich eigentlich wegfällt. Das hat auch damit zu tun, dass Le Corbusier das Konzept nicht für den Arbeiterwohnungsbau gedacht hat. Das Bauen, die vertikale Stadt, hat er für die gutausgebildete Mittelschicht geplant. Das sind in der Regel Leute, die das Restaurant, das Hotel auch nutzen und einen öffentlichen Lebensstil pflegen. Aus der heutigen Sicht, erklärt Grafe abschließend, sei die Tatsache, dass Le Corbusiers Wohneinheiten nicht flächendeckend umgesetzt wurden, eine gute Entscheidung gewesen. Aber die realisierten Objekte bestechen durch ihre Einzigartigkeit.

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Grabstein des Meisters. Dort sind sein Name und der seiner Frau auf rechteckigen, vertikal gestapelten Steinen zu lesen, die in einen Betonrahmen eingelassen sind.

Uwe Blass

Prof. Dr.-Ing. Christoph Grafe leitet seit 2013 den Lehrstuhl für Architekturgeschichte und -theorie an der Bergischen Universität und ist seit 2024 Dekan der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen